星海為路 中山大學啟動南島航海教育計畫

發佈日期:

2025-11-03

《島嶼DNA》以「DNA」三字代表多元(Diverse)、創新(Novel)與南島冒險精神(Austronesian & Adventurous),象徵臺灣原住民族與南島語族之間的血脈連結,也寓意人與自然共生的永續精神。謝百淇教授指出,計畫期望藉由體驗與實作,讓教師從傳統航海的觀星、辨浪與風勢中,學會以「雙眼視角」(two-eyed seeing)兼具文化與科技的思維方式,將自然智慧轉化為教育內容。

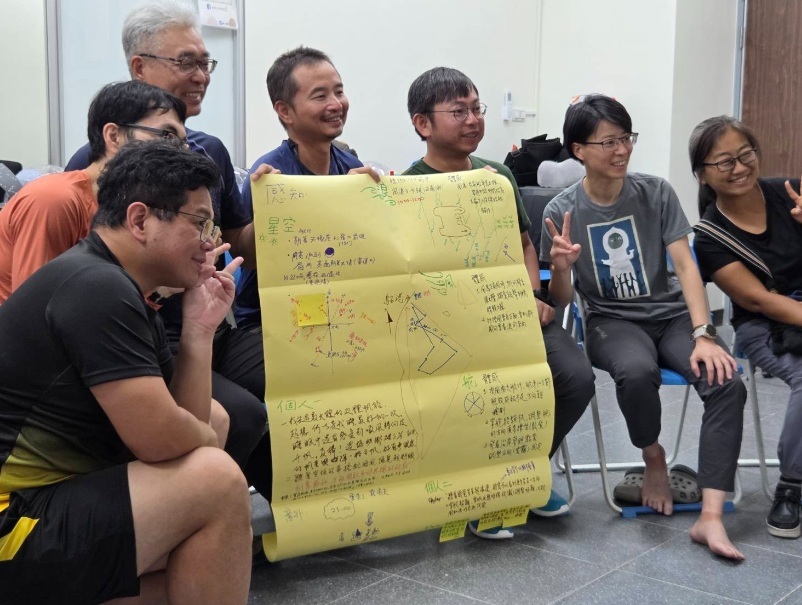

為落實理念,計畫團隊舉辦三梯次《星空航海種子教師增能工作坊》,共培訓十四位來自全臺各地、跨領域的教師,結合理論、實作與反思設計,培養教師將南島航海知識融入課程的能力。

第一梯次於春季二月在南投日月潭舉行,邀請密克羅尼西亞航海協會與帛琉社區大學的國際航海大師 Grand Master Navigator Sesario Sewralur 授課。課程內容涵蓋星空羅盤入門、南島航海故事與獨木舟實作,讓學員親身體驗無儀器航法(Wayfinding)的原理。Sesario 出身於薩塔瓦爾島(Satawal),自幼學習觀星與辨浪的技巧。他說:「Voyaging connects everyone, everything together.(航行讓人與萬物彼此相連)。」這句話成為整個計畫最動人的註腳,象徵航海不僅是技藝,更是文化、自然與人類之間的連結。

第二梯次於五月在基隆與宜蘭舉行,橫跨臺灣海洋大學與烏石港,學員實地操作玻里尼西亞星空羅盤與天球儀,並在東北角海域進行黃昏與夜航訓練。當星光倒映海面,教師們在實際航行中理解星辰與風浪的對話,也體會傳統知識與科學理論如何相互印證。

第三梯次於十月在中山大學與高雄港展開,由庫克群島航海大師 Master Navigator Tua Pittman 指導。課程為期兩天兩夜,從高雄港啟航,學員學習風向判讀、航行風險評估與傳統導航技術,最後進行教案設計與經驗反思,探索如何將航海智慧轉化為教育實踐。

Tua Pittman 表示,傳統航海並非固定不變,而是一種隨時代持續創新的文化實踐。他提到:「我的兩位老師 Nainoa Thompson 與 Mau Piailug 各有不同的教法,而我們每個人都在這些基礎上發展出自己的航法。最感動的是,看到臺灣也長出了屬於自己的方法。」他讚賞臺灣教師在觀察力與創造力上的展現,認為這不僅是航海能力的培養,更是文化自信與教育創新的體現。

夏威夷航海大師 Nainoa Thompson 在 Hōkūleʻa Moananuiākea 航程影片中曾指出:「一位領航員每天要做出五千個決定,不斷問自己——我們是誰?在哪裡?要往哪裡去?」他強調航海是與自然、與自我、與世界的深層對話。人類的存在原本就是自然的一部分,海洋以風、浪、鳥與星的語言啟示我們:生命與環境從未分離。

(公共事務組編修)