推水下無人機研發應用 中山大學攜國海院辦育才論壇

發佈日期:

2025-07-10

王兆璋教授深耕水下遙控無人載具研發,在論壇主題演講中分享其近30年來的經驗。他指出,ROV相較於空中無人機既複雜又困難,在定位、多重感應器整合、周遭環境掌握、支援船隻、運動與抗流特性、操作團隊、臍帶纜繩干擾,及後勤支援系統等面向有諸多限制與挑戰;加上一台ROV造價從百萬到數億,連同佈放船與周邊設備的經費成本就更為昂貴。儘管如此,王兆璋坦言,全面熟悉ROV操作的人才團隊才是最稀少可貴的,適任留才不易,亟需構思解決之道,讓國內在這個產業有更多發展與生機。

ROV的應用層面廣泛,國內用於搜救上的經典實例,莫過於1999年的眼鏡蛇直升機墜落德基水庫事件。王兆璋說明,當時失事地點在海拔約1500公尺的德基水庫,不僅水深較深、濁度又高,很難找到精準位置。透過國內學術單位與軍方合作,先用側掃聲納、多音束測深系統探測地形,最後才採用ROV探測確認;雖然能見度極低、影像不清晰,在尋獲一些碎片後,才勉強在水深75公尺的位置找到兩名罹難者與直升機殘骸。此一確認資訊也讓迫使國外打撈公司降低報價。王兆璋認為,此事件充份展現ROV技術層面整合與多方協作的重要性。

「由於水面下無GPS或無線電穿透,在定位作業需要另外架設定位系統,上分為長、短、超短基線,」王兆璋表示,長基線需佈放至少3支應答器,定位精準但施作繁複;短基線需在支援船下安裝3支感應器、搭配使用姿態儀,且船隻需配合ROV移動,船隻太小不適用;超短基線需在支援船下安裝感應器陣列、搭配使用姿態儀,運用方便,造價不貲。在ROV設計上,大多採開放框架式,無流線型設計;而推進器水流進出不對稱性,故尚無全功能型ROV。此外,ROV搭載攝影機、掃描與影像聲納、水下定位系統、流速儀、船位與姿態儀、監測氣象與水文、系統電力與油壓狀態等多重感應器,需高度系統整合才能做出適合任務需求之ROV。

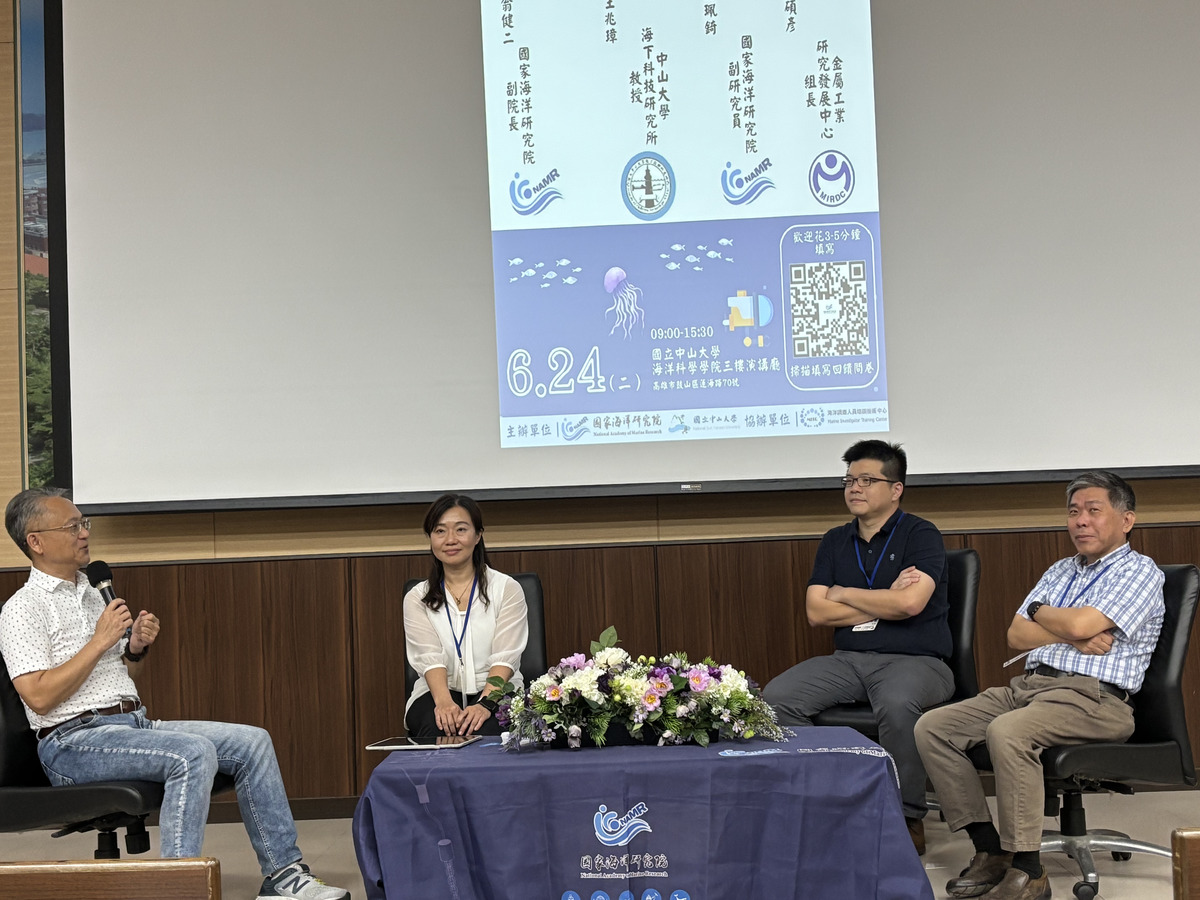

國海院副院長翁健二強調,海域作業環境複雜,水下工作危險性高,以ROV取代潛水等人工作業從事科學研究、海洋探測、搜救行動,以及環境監測已成為趨勢。期望舉辦此論壇來建立交流平台,共同探索海洋科技發展、應用及在地人力培育。論壇會場外亦展示國產ROV,讓與會者見證台灣海洋科技成果並體驗設備操作,加深ROV專業認知,促成人才培育良機。