宋代書院魂再現 中文系「西子灣書院講會」打造沉浸式學習

【中文系提供】國立中山大學中文系副教授吳孟謙開設「近思錄」課程,日前舉辦兩梯次「西子灣書院講會」活動,將宋代書院的精神融入當代課堂,引導學生運用理學家「切問近思」的讀書方法,將古典智慧與大學生的生活經驗深度結合,以期達到學習遷移的教育目標。

本次活動獲教育部113年度教學實踐研究計畫支持,課程設計突破傳統考試模式,採用素養導向教學理念。各小組學生需從《近思錄》中自主選讀5至10章課堂未曾討論的篇章,結合自身生命處境或現實議題,進行深入的對話。成果發表不同於一般課堂報告,須模擬宋代書院講會的互動形式,例如師生問答、學侶論學等,讓學生不僅是理學思想的認識者,更是參與者、踐行者。

首次講會各組學生均能針對自身最有啟發的章句選定探討議題,講述主題多觸及修身、交友、自我成長等當代青年切身關懷,例如與朋友家人溝通相處的方式、自我期待與學習焦慮的對照等,將《近思錄》進行當代活用;第二次講會也延續前述討論,且在表達與互動上更加流暢自然。值得一提的是,多組不約而同探討理學家重視的「修身齊家」工夫,希望將個人與社會關係導向理想和諧的狀態。壓軸的小組更展現創意巧思,運用人工智慧語音技術模擬中文系教師聲音參與講會,帶給全場驚喜。整體而言,學生不僅展現了文本掌握能力,也勇於將理學經典置於現代語境中思考。儘管各組主題形式各異,但所關注的現代生活困境卻有共通性,體現了理學智慧的普世性。

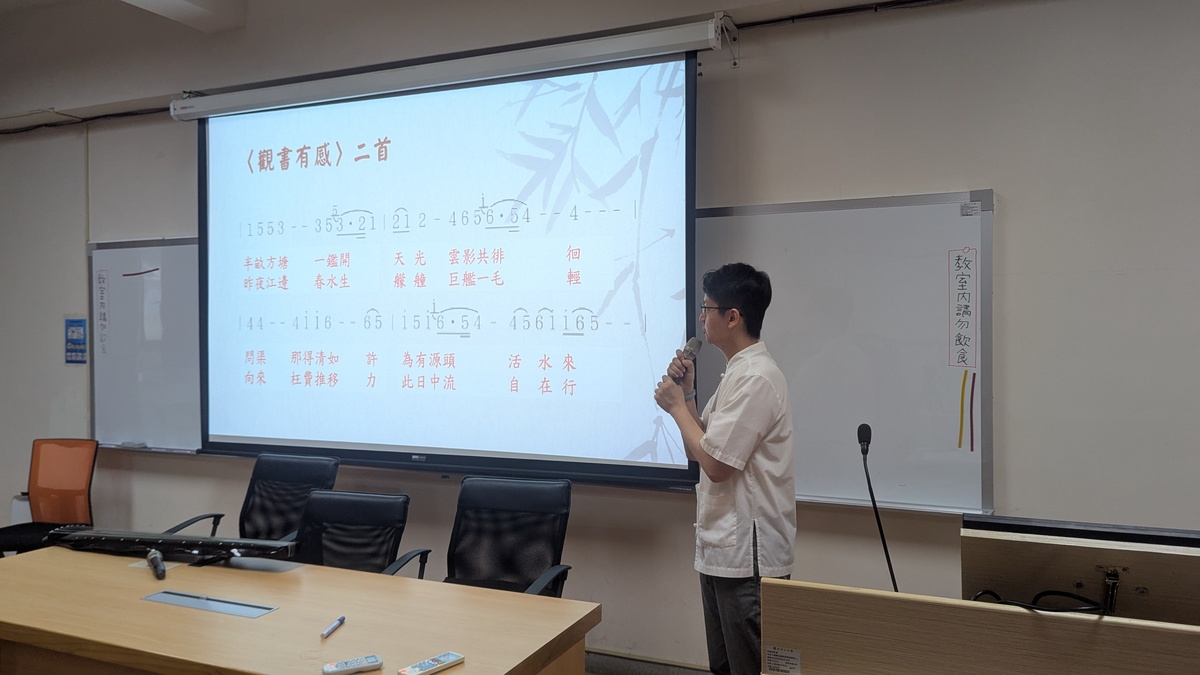

除了各小組的展演外,講會中還穿插了許多古典元素,包含師生作揖禮、詩歌吟唱、琴曲欣賞與茶席體驗等,藉以涵養性情。吳孟謙親自帶領開場與結尾的詩歌吟唱,並邀請現為中文所博二學生的弦耕琴社琴人江淑君進行古琴演奏;另邀請擁有專業品茶師資格的中文所博二學生陳炯天現場擺設茶席,讓師生在琴韻茶香中,沉浸式地體會理學的悠長滋味。

講會活動獲得修課學生一致好評,中山大學中文系大三學生蕭妤倢表示,這樣的形式比期末考試更有記憶點,也更能促進彼此的深度交流;中文系大四的鄭欣岳認為,講會讓人靜下心來結合生活例子反思自身,並且從台下觀眾的角度也能感受到整場活動的豐富與真誠;企管系大三生陳潔優指出,這種報告方式讓她不再為了成績讀書,而是能真正理解與內化文本;中文系大三林柏成更直言,這堂課讓他找回學習的樂趣,期望能延續這樣的教學設計。

(公共事務組編修)

本次活動獲教育部113年度教學實踐研究計畫支持,課程設計突破傳統考試模式,採用素養導向教學理念。各小組學生需從《近思錄》中自主選讀5至10章課堂未曾討論的篇章,結合自身生命處境或現實議題,進行深入的對話。成果發表不同於一般課堂報告,須模擬宋代書院講會的互動形式,例如師生問答、學侶論學等,讓學生不僅是理學思想的認識者,更是參與者、踐行者。

首次講會各組學生均能針對自身最有啟發的章句選定探討議題,講述主題多觸及修身、交友、自我成長等當代青年切身關懷,例如與朋友家人溝通相處的方式、自我期待與學習焦慮的對照等,將《近思錄》進行當代活用;第二次講會也延續前述討論,且在表達與互動上更加流暢自然。值得一提的是,多組不約而同探討理學家重視的「修身齊家」工夫,希望將個人與社會關係導向理想和諧的狀態。壓軸的小組更展現創意巧思,運用人工智慧語音技術模擬中文系教師聲音參與講會,帶給全場驚喜。整體而言,學生不僅展現了文本掌握能力,也勇於將理學經典置於現代語境中思考。儘管各組主題形式各異,但所關注的現代生活困境卻有共通性,體現了理學智慧的普世性。

除了各小組的展演外,講會中還穿插了許多古典元素,包含師生作揖禮、詩歌吟唱、琴曲欣賞與茶席體驗等,藉以涵養性情。吳孟謙親自帶領開場與結尾的詩歌吟唱,並邀請現為中文所博二學生的弦耕琴社琴人江淑君進行古琴演奏;另邀請擁有專業品茶師資格的中文所博二學生陳炯天現場擺設茶席,讓師生在琴韻茶香中,沉浸式地體會理學的悠長滋味。

講會活動獲得修課學生一致好評,中山大學中文系大三學生蕭妤倢表示,這樣的形式比期末考試更有記憶點,也更能促進彼此的深度交流;中文系大四的鄭欣岳認為,講會讓人靜下心來結合生活例子反思自身,並且從台下觀眾的角度也能感受到整場活動的豐富與真誠;企管系大三生陳潔優指出,這種報告方式讓她不再為了成績讀書,而是能真正理解與內化文本;中文系大三林柏成更直言,這堂課讓他找回學習的樂趣,期望能延續這樣的教學設計。

(公共事務組編修)