活化高教創新 中山大學4教師獲選教育部教學實踐研究績優計畫

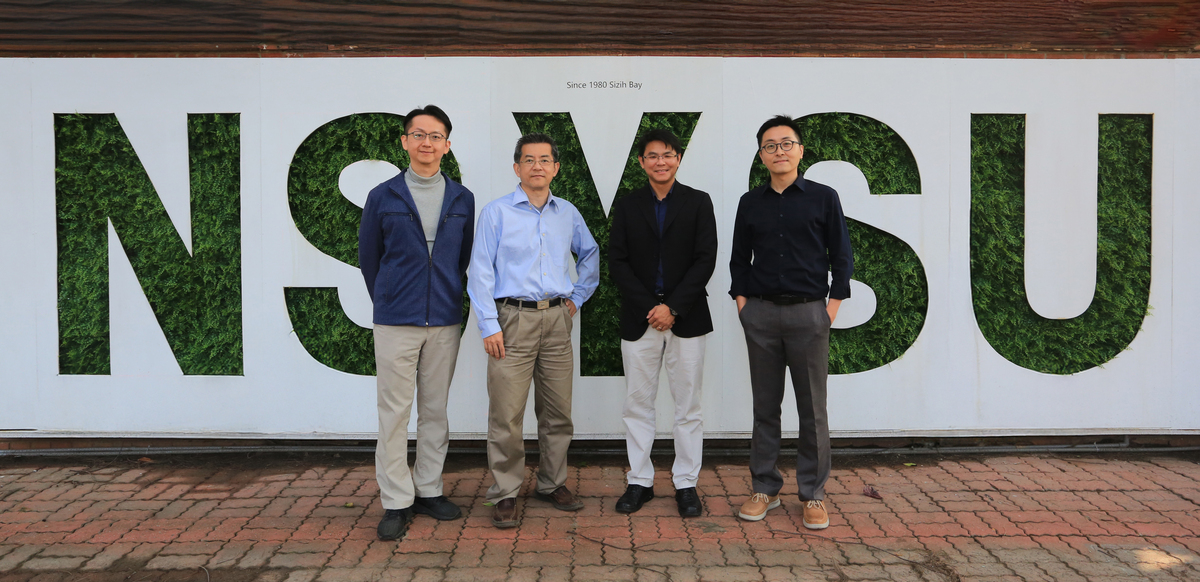

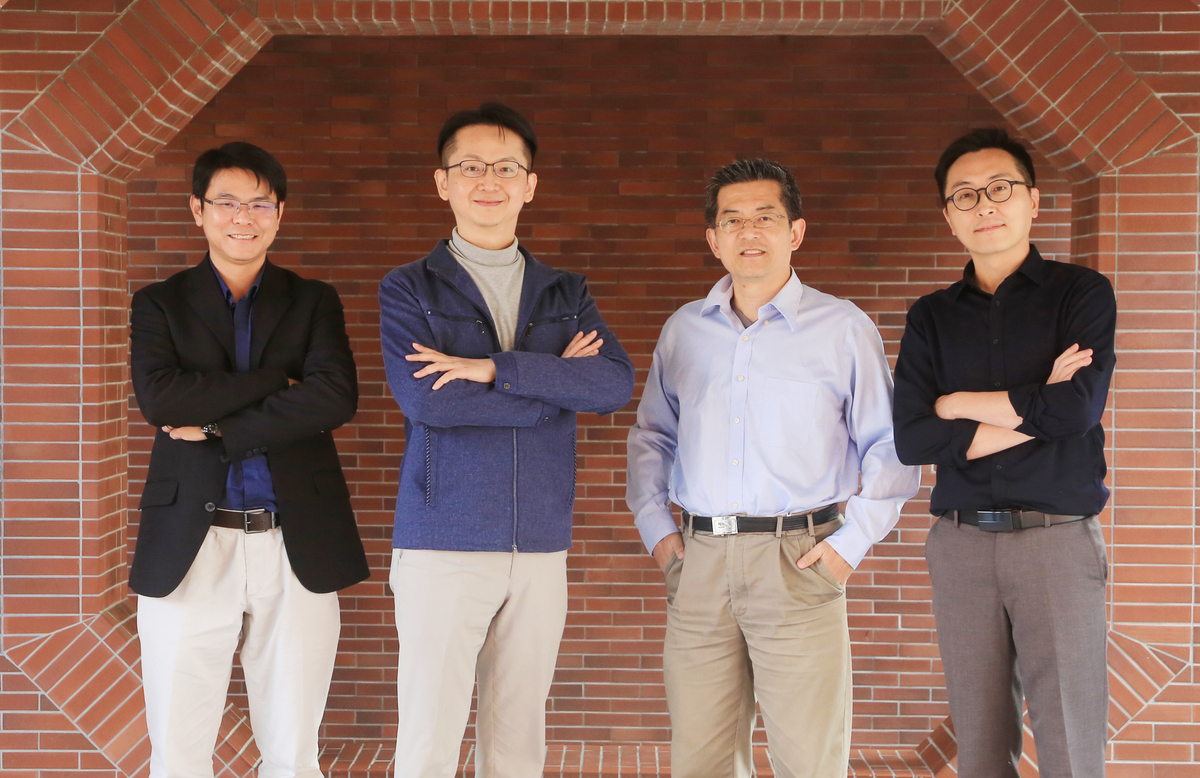

【教發中心提供】為提升大學生學習成效,教育部推動「教學實踐研究計畫」,112年度大專校院教學實踐研究績優計畫名單公布,國立中山大學中國文學系副教授吳孟謙、鍾志偉、羅景文與生物科學系教授吳長益等4位教師獲得肯定。獲獎計畫教師深耕教育,在教學領域施行創新,活化教學模式,創造學生多元學習之教學環境,強化人才培育。

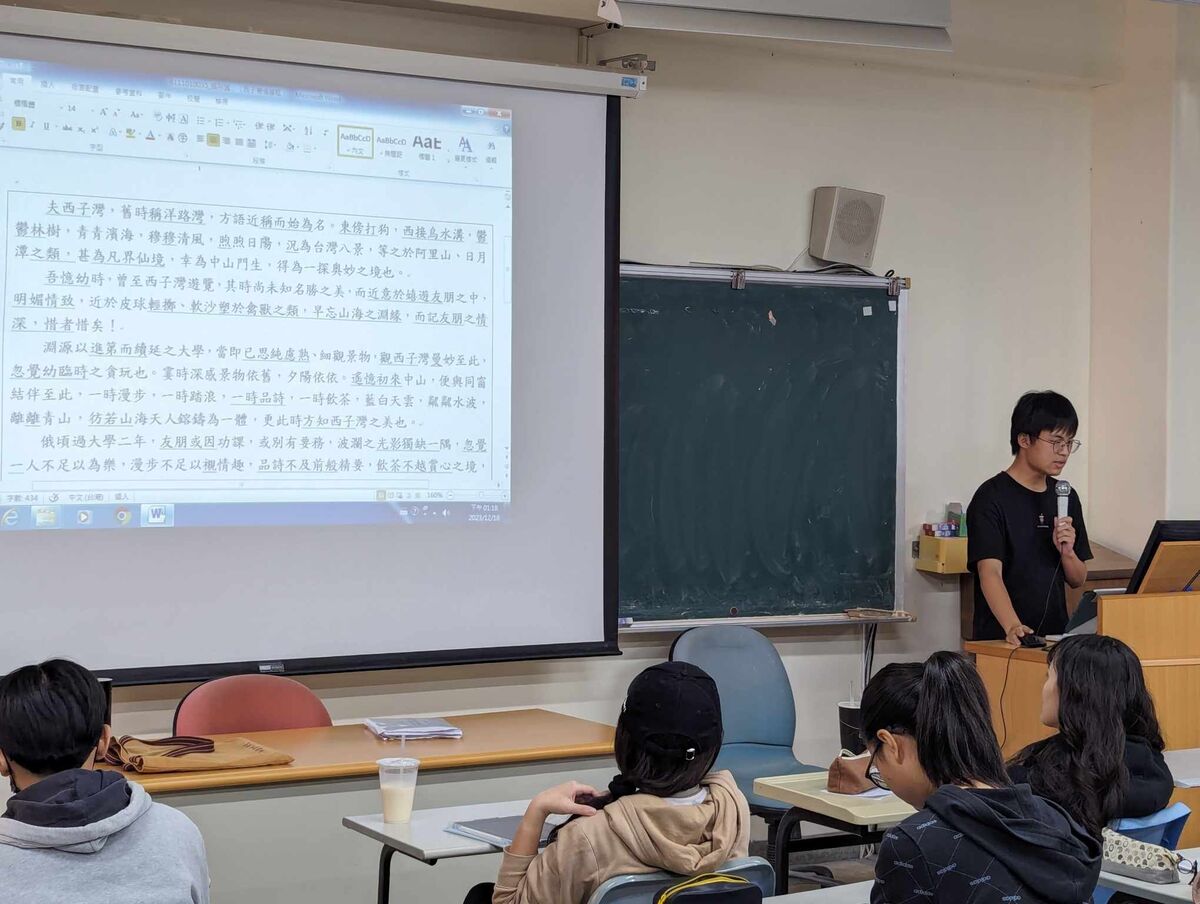

中國文學系副教授吳孟謙以「古學今用與成德達材:素養導向融入孟子課堂的教學實踐」為題,反應普遍大學生缺乏懂得自尊、自重、自在、自處的「心性教育」,帶領學生以《孟子》的思想面貌反思文化經典對於生命帶來的啟發與影響,以「明體達用」的期許實踐「古學今用」的目標。吳孟謙在孟子課堂中採用素養導向為核心的教學模式,結合四大教學方法,紮實訓練學生對於經典文獻的理解力,並設計分組討論環節,發揮同儕互助(Cooperate Learning)效果,此外,課程中亦融入「良善練習」與「正念練習」實踐日誌,引導學生將孟子思想融入日常生活中,培養學生感通力和觀照力。吳孟謙亦參照戰國時代百家爭鳴的背景,在課堂中舉辦「孟子思想在當代」論壇,仿照TED Talks形式,培養學生組織與表達能力,從多元的課程設計圓滿「古學今用與成德達材」的教學願景。

中國文學系副教授鍾志偉的「繪製思考的路徑:以概念為本的三維度古文教學研究」計畫以中文系必修課「歷代文選及習作」為核心,剖析學生對於文言文感到枯燥無趣的想法,以及過往該課程偏重單向式傳授進而導致學生學習熱忱低等問題,採用以概念為本的教學設計(CBCI),結合五大教學方法,引導學生從課程中獲得不限空間時間的學習遷移能力,呼應與銜接「素養導向」的臺灣國教課綱。鍾志偉提到,古文的理解若不能產生個人化的意義,知識就會隨著課程結束快速消退,因此,鍾志偉於計畫課堂中積極引導學生主動思考、歸納概念、建立通則,目標協助學生獲得知道(Know,事實性)、理解(Understand,概念性)、會做(Do,技術純熟的)三維度的能力,深化古文的知識脈絡。

中國文學系副教授羅景文以「文學史好聊人:以PBL模式進行中國文學史課程教學之成效研究」為題,分析中國文學史課程教學評量模式無變化、上課缺乏師生互動、學術知識缺少與社會連結的問題,運用問題導向學習法(Problem Based Learning)與專題導向學習法(Project Based Learning)設計「好聊好料文學史」Podcast專題,讓學生從專題實作中實踐普及與推廣中國文學史的目標。羅景文在課程中亦輔導學生撰寫Podcast企畫書,並邀請相關業師開設微學分課程協助,有效地引導學生透過創意的方式整合專業知識,並運用多元的授課與評量方式,翻轉過去中國文學史課程的教學限制與缺口,提升學生的學習意願與學習成效。

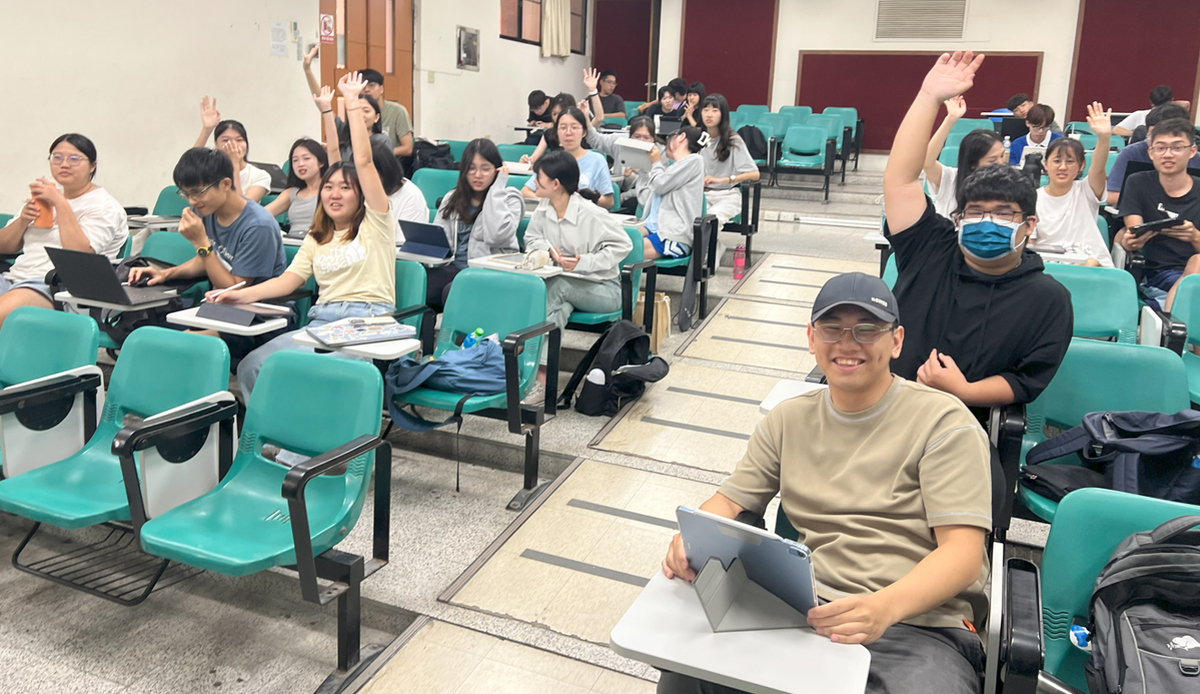

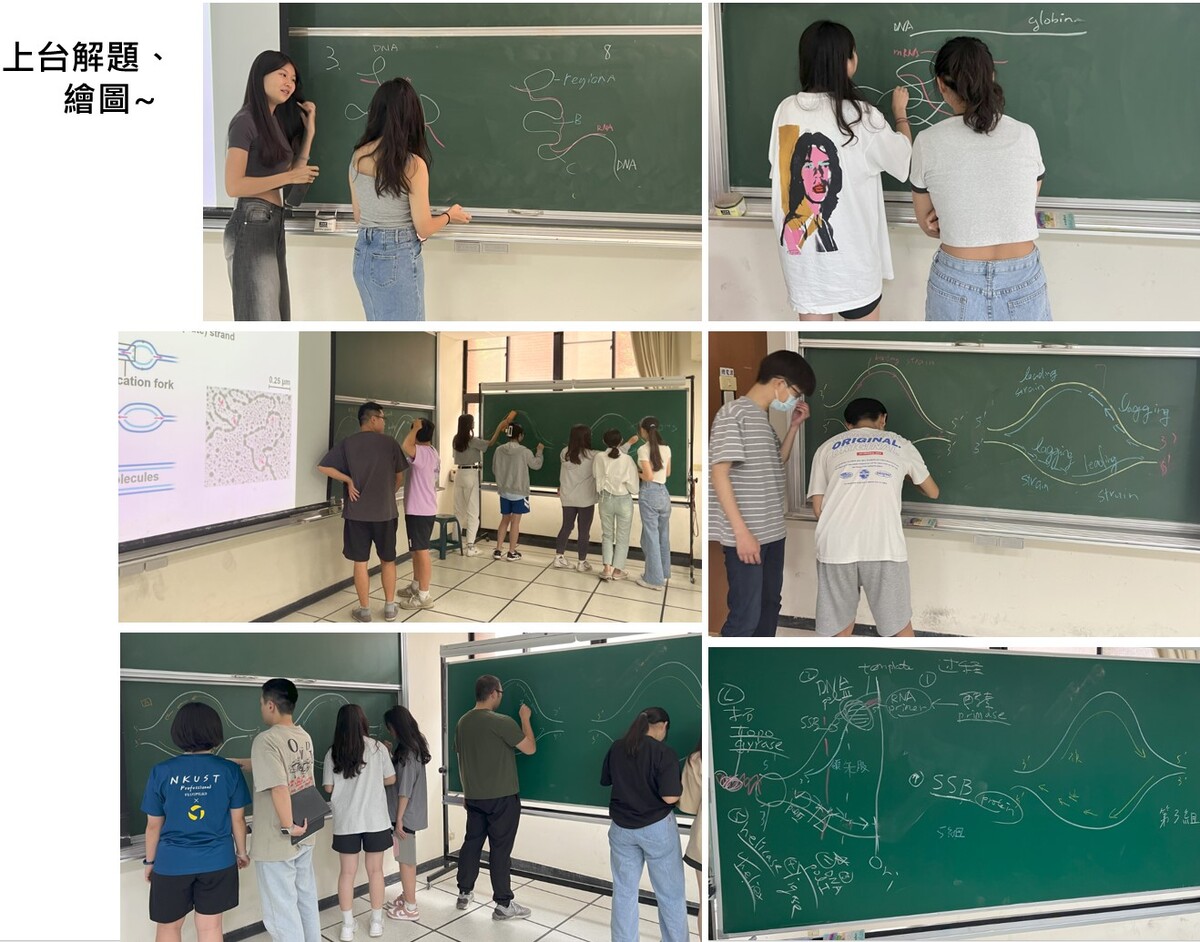

生物科學系教授吳長益「遺傳學之『學思達教學』及『做中學』實踐」計畫分析填鴨式教育,與不善於表達的選擇題式學習對於大學生的影響,反思教學現場單方面講授課程導致學生學習意願低的問題,以「學思達教學法」為基礎,採用「做中學」的理念,將生技實驗課的遺傳學部分結合講授與實驗實作,並利用Kahoot!等線上軟體設計互動環節,引導學生建立自主思考、自學、表達的能力。此外,吳長益更提供多樣的數位網路學習平台,協助學生延伸課堂以外的知識,並搭配建立與學生即時溝通、分享知識的管道,以互動性高、生動活潑的課堂氛圍,帶領學生探索科學世界。

國立中山大學教學發展中心表示,中山大學112年度大專校院教學實踐研究計畫表現優異,各領域教師持續以創新方法協助學生全面的吸收知識、反思所學,並培養學生深度思考、高效學習,精進表達、溝通、多元思考之能力,未來期待績優計畫的教學模式與研究方法得以擴散、觀摩,有更多的教師投入教學創新與專業發展的推動,提升教育品質使學生受益。

(公共事務組編修)

中國文學系副教授吳孟謙以「古學今用與成德達材:素養導向融入孟子課堂的教學實踐」為題,反應普遍大學生缺乏懂得自尊、自重、自在、自處的「心性教育」,帶領學生以《孟子》的思想面貌反思文化經典對於生命帶來的啟發與影響,以「明體達用」的期許實踐「古學今用」的目標。吳孟謙在孟子課堂中採用素養導向為核心的教學模式,結合四大教學方法,紮實訓練學生對於經典文獻的理解力,並設計分組討論環節,發揮同儕互助(Cooperate Learning)效果,此外,課程中亦融入「良善練習」與「正念練習」實踐日誌,引導學生將孟子思想融入日常生活中,培養學生感通力和觀照力。吳孟謙亦參照戰國時代百家爭鳴的背景,在課堂中舉辦「孟子思想在當代」論壇,仿照TED Talks形式,培養學生組織與表達能力,從多元的課程設計圓滿「古學今用與成德達材」的教學願景。

中國文學系副教授鍾志偉的「繪製思考的路徑:以概念為本的三維度古文教學研究」計畫以中文系必修課「歷代文選及習作」為核心,剖析學生對於文言文感到枯燥無趣的想法,以及過往該課程偏重單向式傳授進而導致學生學習熱忱低等問題,採用以概念為本的教學設計(CBCI),結合五大教學方法,引導學生從課程中獲得不限空間時間的學習遷移能力,呼應與銜接「素養導向」的臺灣國教課綱。鍾志偉提到,古文的理解若不能產生個人化的意義,知識就會隨著課程結束快速消退,因此,鍾志偉於計畫課堂中積極引導學生主動思考、歸納概念、建立通則,目標協助學生獲得知道(Know,事實性)、理解(Understand,概念性)、會做(Do,技術純熟的)三維度的能力,深化古文的知識脈絡。

中國文學系副教授羅景文以「文學史好聊人:以PBL模式進行中國文學史課程教學之成效研究」為題,分析中國文學史課程教學評量模式無變化、上課缺乏師生互動、學術知識缺少與社會連結的問題,運用問題導向學習法(Problem Based Learning)與專題導向學習法(Project Based Learning)設計「好聊好料文學史」Podcast專題,讓學生從專題實作中實踐普及與推廣中國文學史的目標。羅景文在課程中亦輔導學生撰寫Podcast企畫書,並邀請相關業師開設微學分課程協助,有效地引導學生透過創意的方式整合專業知識,並運用多元的授課與評量方式,翻轉過去中國文學史課程的教學限制與缺口,提升學生的學習意願與學習成效。

生物科學系教授吳長益「遺傳學之『學思達教學』及『做中學』實踐」計畫分析填鴨式教育,與不善於表達的選擇題式學習對於大學生的影響,反思教學現場單方面講授課程導致學生學習意願低的問題,以「學思達教學法」為基礎,採用「做中學」的理念,將生技實驗課的遺傳學部分結合講授與實驗實作,並利用Kahoot!等線上軟體設計互動環節,引導學生建立自主思考、自學、表達的能力。此外,吳長益更提供多樣的數位網路學習平台,協助學生延伸課堂以外的知識,並搭配建立與學生即時溝通、分享知識的管道,以互動性高、生動活潑的課堂氛圍,帶領學生探索科學世界。

國立中山大學教學發展中心表示,中山大學112年度大專校院教學實踐研究計畫表現優異,各領域教師持續以創新方法協助學生全面的吸收知識、反思所學,並培養學生深度思考、高效學習,精進表達、溝通、多元思考之能力,未來期待績優計畫的教學模式與研究方法得以擴散、觀摩,有更多的教師投入教學創新與專業發展的推動,提升教育品質使學生受益。

(公共事務組編修)