【機電系提供】面對全球後工業化時代的氣候變遷與環境挑戰,全球產業正迎來一場以淨零碳排為核心的綠色轉型。從《巴黎協定》到歐盟的碳邊境調整機制(CBAM),各國政府與企業皆積極推動減碳政策,這不僅是對國際供應鏈的嚴格要求,更是產業革新的關鍵機遇。為回應此一全球趨勢並培養學生的實作能力,國立中山大學「永續實踐STAMD共學群」由機電系副教授楊政融、人科學程助理教授夏晧清與時任西灣學院助理教授趙可卿共同帶領10名學生,遠赴日本大阪與神戶,展開深度見學之旅,期待為臺灣產業的未來發展注入新思維。

在為期六日的見學旅程中,團隊一行人深入日本大阪與神戶,透過實地踏查,探訪了三座各具特色的重要場館──2025年大阪萬國博覽會、大阪國立國際美術館與神戶人與未來防災中心。除了主場館的參訪,師生們也特別著重於觀察當地的大眾運輸系統與城市規劃,透過系統性的考察,深入理解永續城市、低碳設計、智慧製造、韌性規劃與藝術策展等跨領域議題如何在城市中實踐。

萬國博覽會匯聚全球多達百個國家與企業展館,其核心精神與建築語彙從踏入會場的那一刻便嶄露無遺。場地以可回收木材打造的巨型屋頂「大屋根リング」包圍整個展區,這座不僅是萬博會最具代表性的建築,更巧妙地將各個展館環繞其中,並提供多功能的複合空間,讓民眾能在其中休憩、購物,或從屋頂俯瞰展區全景與欣賞花火秀,同時也成為連接各展區的重要通道。除了「大屋根」,師生們也深入各國國家館,從中觀察各國如何以獨特的視角詮釋永續與科技。其中,「大阪保健館」與「Future of Life/いのちの未来」等展館,則深度探討人類未來的生老病死與生活樣態。此外,日本企業如三菱館、Panasonic館等,展示了最新的智慧製造與低碳技術解決方案,讓團隊成員得以一窺產業的最新動態。值得一提的是,會場中如GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION等結合熱門IP的展館,更巧妙地將科技理念與流行文化結合,為生硬的技術概念注入趣味與活力,展現了科技普及化的新方向。

團隊參訪以其獨特建築聞名的大阪國立國際美術館。在策展人、學藝課主任研究員福元崇志(Takashi Fukumoto)的親自導覽下,師生們深入了解這座將主體結構隱於地下的美術館,其「藝術源於地底、向外生長」的建築理念,如何巧妙地在都市景觀、土地利用與能源調節之間取得平衡,展現出文化建設的永續思維。館內超過八千件的豐富典藏,使學生們得以近距離觀察從戰後至當代的藝術脈絡,該館的常設展,以「圓與環」(circle and round)為策展主題,透過最基礎的幾何形式,串聯起不同藝術家的創作,從西方大師如塞尚與達達主義代表 Max Ernst的作品,到日本當代藝術家的實驗,學生們看到了跨文化對話如何透過藝術形式產生共鳴。這不僅是一場視覺饗宴,更是一次觸發跨領域思考的機會。

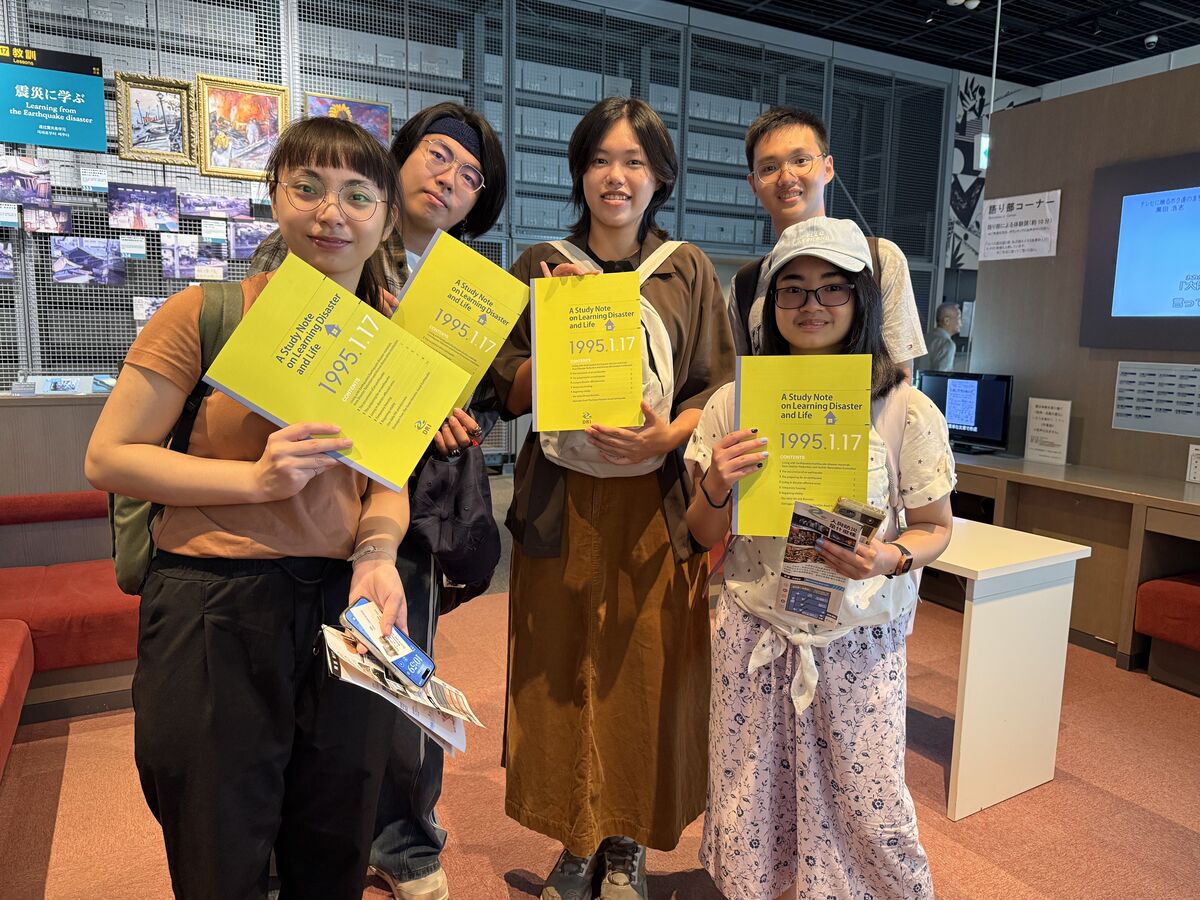

在神戶,團隊一行人來到阪神・淡路大震災紀念人與防災未來中心,透過觀看紀錄片與導覽,親身體驗1995年大地震的毀滅性災況與艱鉅的救災歷程。這場見學不僅讓師生們對自然災害的威力有了強烈的感受,更對日本政府與地方居民在災後展現的救援效率與重建能量留下深刻印象。值得一提的是,團隊巧遇一位擔任志工的導覽員,他本身是神戶居民與中學老師,因為親身經歷過阪神大地震,所以希望透過自身的經驗,向更多人傳遞防災的重要性。中心內特別歸納的106項震災「教訓」,涵蓋了災前預防、災中應變、災後復原等四大階段,為團隊提供了寶貴的借鏡與啟發,深刻理解城市韌性與永續規劃的重要性,中山學生們也依據事前規劃的主題,進行了市區踏查,實地驗證課堂所學。這趟參訪將書本上的防災理論與實際的城市脈絡緊密結合,讓學生們得以在真實的災難記憶中,反思未來城市的永續發展之路。

本次參訪對於共學群的學生影響頗深。人科學程四年級學生、本次國際踏查副團長王維崧將本次收穫收斂為提升防災意識與應變能力、拓展國際視野與文化理解、增進科技發展趨勢認知與培養藝術鑑賞與批判思考。人科學程大四蔡旻蓁認為這次經歷不僅擴展了國際視野,也成為未來深入探討「人、環境與文化共生」的重要啟發,「可以說這次的參訪是我對於『永續』議題踏查的基石」。政經系二年級學生潘維杰則提及在日本參觀讓他重新反思檢討在臺灣生活時經歷的平常樣態,是否有值得人們警醒的地方。

本次日本之行,不僅是一場單純的海外考察,更是一次深度融合科技、建築、藝術與永續議題的跨領域學習。帶隊教師楊政融從中看到了更深層的省思,石黑浩館和韓國館展示了人工智慧與虛實整合可能帶來的社會衝擊,使他思考人類不斷發展高科技是否為一條正確的道路。他體會,這股推力並非個人可以阻止,反而應思考如何順應潮流,無論其帶來的是正向或負向的效益。夏晧清則強調,透過異質性分組與任務導向學習,學生得以整合多元觀點,展現跨領域的思維統整與批判能力。他指出,本次計畫成功建構了具挑戰性與深度的國際學習經驗,學生們不僅深化了對未來科技、永續工程與科技藝術批判的理解,更實質培養了社會責任意識。趙可卿總結萬國博覽會呈現了全球最前沿的科技創新與設計思維,從建築材料到展館內容,都具體呼應未來社會對永續、環境共存與全球合作的深刻關注。此外她也指出,這趟見學所汲取的寶貴經驗與知識,將成為團隊未來研究與實踐的重要養分,為臺灣的永續發展與跨領域教育開啟新的篇章。未來,計畫團隊也將持續探索國際合作的可能性,為學生提供更多元的實踐與交流平臺,實踐高等教育面向社會與全球的重要承諾。

(公共事務組編修)