【中文系提供】在教務處共學實踐計畫的支持下,國立中山大學中國文學系舉辦「文學有路之航向檳城國際遊學課程」,延續近幾年與馬來西亞拉曼大學中文系的合作,今年移地聯合國世界文化遺產「檳城喬治市」,並加入馬來亞大學中文系與檳城研究院的授課教師,展開為期六天的海外學習行程。此次課程由中文系主任杜佳倫、副教授羅景文、林芷瑩及鍾志偉副教授共同設計與帶領,課程結合理論知識、田野觀察與巴剎(bazaar)主題報告,引領跨系所20名學生實地走入豐富多元的國際古城,穿梭於街區、廟宇、市集之間,深入認識檳城的城市脈絡與文化內涵。

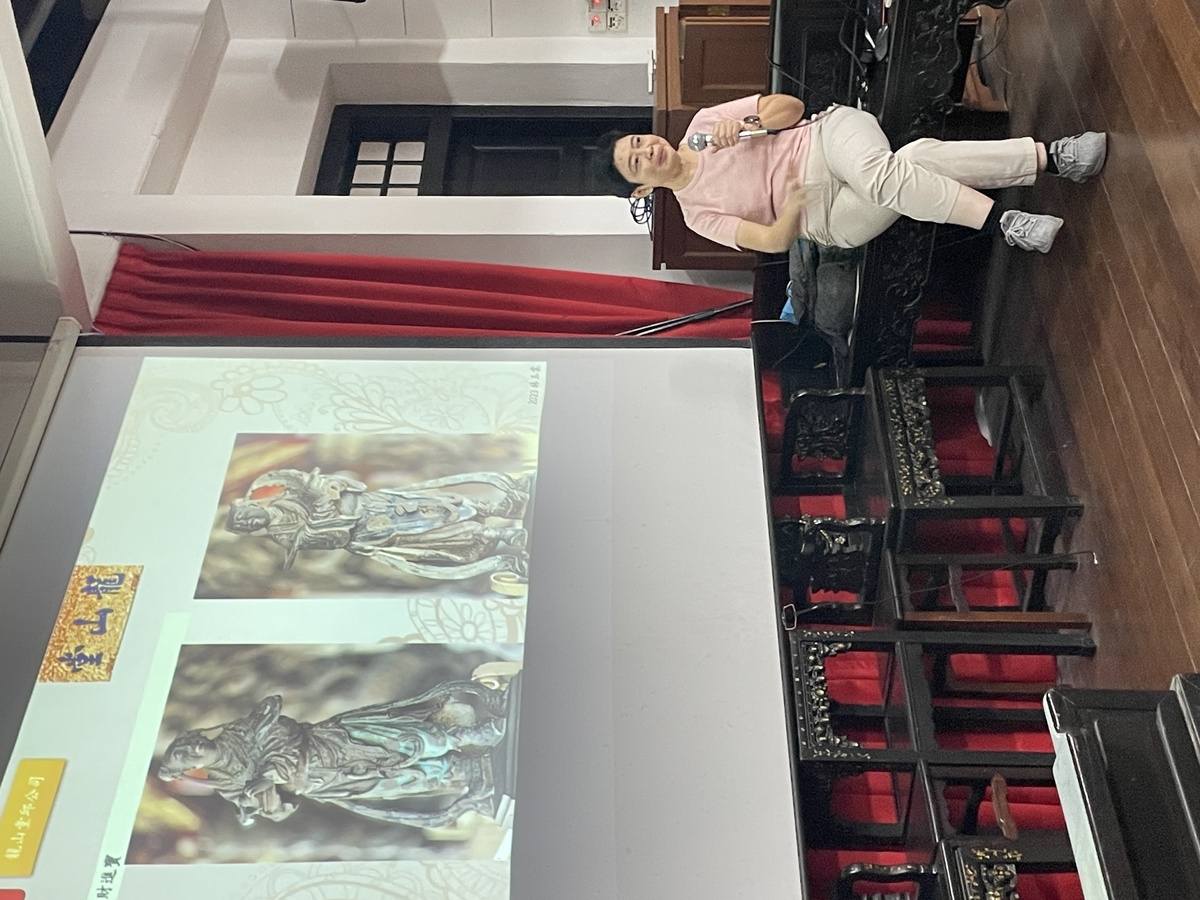

遊學課程中有三日為密集式課程,邀請到五位精彩的在地教師講授課程。拉曼大學中文系主任杜忠全講授民間文學,分享有趣的福建話童謠;檳城古蹟信託會前任主席林玉裳,介紹檳城的歷史、申遺歷程,並詳細分享龍山堂邱公司的精緻建築藝術;拉曼大學中文系老師陳愛梅則展現嚴謹的人類學研究方法與態度,讓學生對檳城的民間信仰有更深的認識;檳城研究院老師陳利威也從政策智庫的理性視角,分析馬來西亞的族群社會課題,並連結其對國際政治的觀察與思辨,引發學生熱烈的提問討論;馬來亞大學中文系老師楊迎楹,運用生動的語言景觀以及活潑的詞彙語料,講授檳城多元豐富的語言生態,啟發學生深思語言政策的影響以及何謂母語。

中山大學中文系主任杜佳倫指出,學生在喬治市世界文化遺產區內的潮州會館聽課與討論,並於課後自由參訪古蹟廟宇、會館宗祠、主題博物館、姓氏橋等文化景點,藉由移民社會、信仰儀式與族群生活的走踏與觀察,具體了解多元文化如何在同一座城市共存與對話。這些密集課程讓學生們更加了解檳城的歷史、文化、語言、族群等概念,成就非常特別的沉浸式學習體驗。

市集是另一個重要的觀察場域,也是此次計畫課程的核心主題,活動安排學生走進吉靈萬山市集(Chowrasta Market)進行參與式觀察與記錄,小組分別從空間配置、飲食文化、民俗信仰、生活賣物切入觀察記錄,也與在地攤商互動對話,逐一完成限定性任務,並將觀察所得的巴剎特點跟台灣菜市場稍做比較,最後彙整為精采豐實的小組成果報告。小組觀察記錄方式十分活潑有趣,包括:精心手繪市場空間地圖、訪談攤販的經營故事、比較不同族群的飲食文化與民俗風情、對比檳城與台灣市場的差異,特別有小組採取親身體驗的方式來記錄異國文化,例如嘗試印度族群以手就食的獨特飲食方法,或拍攝影音短片來記錄自己遍嚐當季各式榴槤與細微口感的難得體驗。

這次的檳城遊學課程,不僅讓師生深入認識馬來西亞的族群與文化,也開啟了對於文學、文化與地方書寫的全新思考,並有效增廣國際文化視野。外文系博士生謝沛瑩表示,藉由講師的分享與交流,不斷對照、更新自己對馬來西亞華人之歷史、語言與文化的知識,進而走在檳城的街巷之間,啟動五感建立身體與檳城多元文化的關聯。社會系一年級學生林宸嘉則提出,印象最深的部分為檳城巴剎文化踏查,得以親身進入市場做實際的田野調查,尋找文字、書本外的知識,他認為實際的探訪踏查比講述課程獲益尤多。帶著此行豐碩的成果,計畫團隊返台後,將從更寬廣而深刻的視角來回看自身所處的位置。未來除了維持與拉曼大學的良好合作關係外,也擬將觸角拓展到更多馬來西亞的大專院校、科研機構、民間文史單位,建構起聯繫的管道,以國際共學課程,帶給同學更多元而豐富的國際文化遊學見聞。

(公共事務組編修)