【校園記者陳曉妍採訪報導】霧色渺渺,墨染山水,充滿古典東方韻味的山水畫也能跳脫傳統框架,通古今之變。中山大學日前邀請中央研究院中國文史哲研究所研究員何乏筆,以四位台灣當代山水畫家作品為例,帶領現場師生以眼睛與耳朵一同欣賞藝術饗宴,用大膽的「創造力」與有意識的「表現性」為山水畫注入源源不絕生命力,讓山水畫不再只是國畫,更是跨文化藝術。

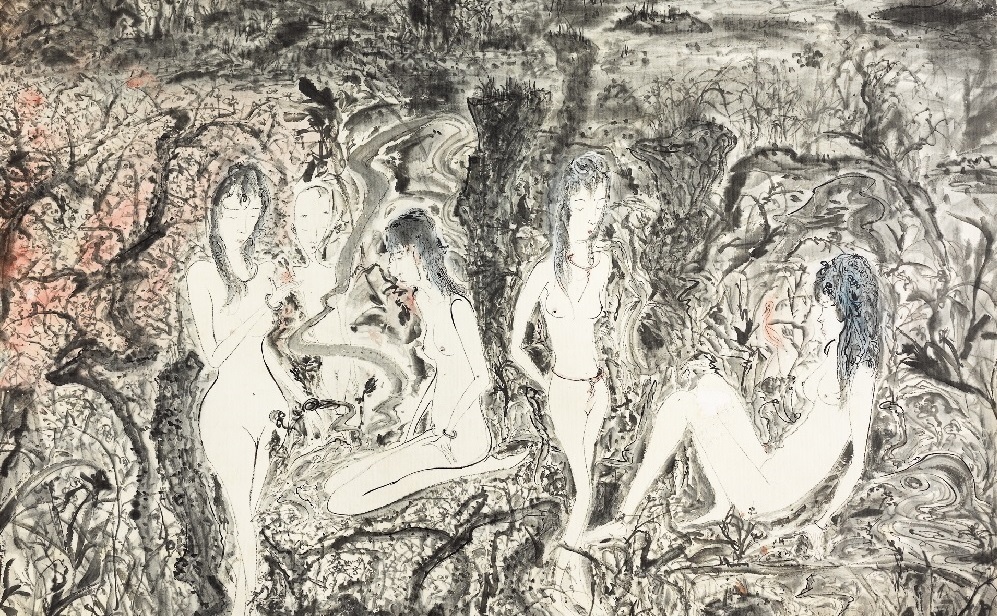

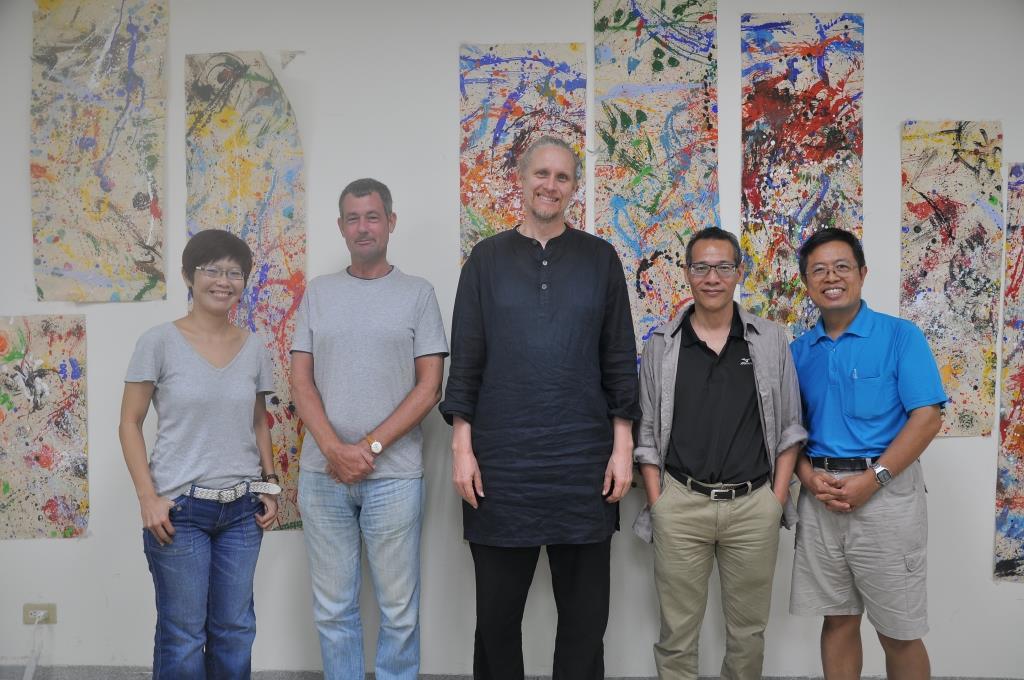

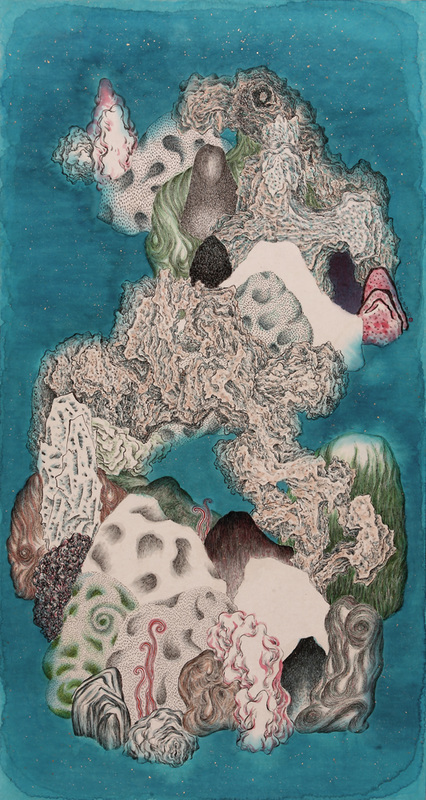

注入現代人從1960年代以來對「創造力」的強調,何乏筆認為劉國松、于彭、袁慧莉(袁潄)、蔣三石等四位畫家共通性為「富有創意」。他提到現代水墨之父劉國松自創「劉國松紙」、開拓毛筆以外的創新技法,成功在工具方面跨越了傳統筆墨藩籬。而于彭將裸體人物融入山水畫,則大膽展現了東方與西方交融的藝術。何乏筆表示,袁慧莉以女性主義觀點突破山水畫的不同視角,她筆下作品《太虛系列》打翻傳統男性視角,展現出「女性的山水」是強調心眼所看到的世界、描繪心理狀態的畫作,挑戰傳統上男女間的關係。何乏筆評論蔣三石是直接「讓自然來畫」,像是現今的行動裝置藝術,以歸於自然的態度,用「拓印」方式讓自然活在紙上。

除了創造力,四位畫家同樣也引入「表現性」,與傳統文人畫不同,四位畫家的山水畫是獨立的藝術,而非單純陶冶性情的工具。何乏筆舉例提問:青墨蓊鬱的山水中,幾名裸女在其中沐浴或嬉戲,該把目光放在山水怡情養性,或是聚焦曼妙女子?何乏筆說,于彭將克制的慾望與文人必須修養的覺悟巧妙融入山水畫中,表現出強大張力,除了繼承文人畫修養精神,更把文人自己的掙扎放在山水畫的筆畫脈絡中,將畫中修養的層次再提高。何乏筆提到,劉國松強調自己是一位實驗家,畫室就是他的實驗室,發明不同的工具大大增加傳統山水畫的表現性,這樣的態度與作法讓山水畫成為設計性質強的專業藝術,阻斷傳統山水與修養、與筆的關係。何乏筆賞析袁慧莉的《太虛系列37》,畫中山和石頭漂流在水上,山會漂、石會動,強大表現出女性不穩定的情感,讓山水畫產生極大的藝術美感。而蔣三石更是從根本上表現不同手法,與傳統「自我放空」的連接,從自然溝通到江山林溪畔無言的拓印在水墨中,流淌出與自然互動的獨處心境。

傳統藝術回應現代挑戰,何乏筆認為「在某種程度上是可以表達未來,而不是過去」,他提到,山水畫總讓人聯想到「古」以及「東」的面相,現代要在時間及地域性的限制中,突破山水畫「就是那樣子」的界限,找出更多可能性,跨文化的理解與山水畫的轉化則是當代重要課題。