有情的歷史,有恥的文學 院士王德威談文學史寫作

【人文中心/中文系/文學院提供】國立中山大學文學院「世界共生與人文創新」院士講座邀請哈佛大學東亞語言與文明系講座教授、中央研究院院士王德威以「有情的歷史,有恥的文學──《中國近三百年文學史》芻議」為題,分享這部大型文學史撰寫計畫的編撰靈感與過程。談及此書,王院士自述希望能以臺灣為座標進行研究,用不同以往的視角,重新編寫一部「有情、有恥」的文學史,更希望所作的文學史除了能夠回應傳統文史議題之外,也能提出自身的疑問,並直言:「我是以捍衛文學去作為認識世界的方法,這是我強調的文學史立場。」

王德威院士並非首次進行文學史編撰工作,繼《哈佛新編中國現代文學史》之後,本次的編撰靈感源自梁啟超與錢穆先生對於近三百年學術史的對話,藉此擬想文學史論述的新方向,企圖從現今二十一世紀的角度回望十八世紀到當代的中國文學流變。他解釋為何要將時間訂為「近三百年」,是因「近三百年」是一個重要話題,也意味著歷史轉折的關鍵段落,更是時間不斷流變的指標,遂提出關於「近三百年」的方法學,尋找梁啟超與錢穆二人研究同一時代的學術史,卻呈現「同時之異世,並在之歧出」的結果,亦說明了歷史本是經時間不斷碰撞的結果,並非一言堂,而是有著奇妙的迴旋餘地。編撰文學史,就像是接著把歷史說下去,過程中有許多始料未及的逆轉,也有許多後見之明的新發現。

《中國近三百年文學史》本由三卷子題組織而成,分別為「古今之爭」、「文史之交」與「華夷之變」,在接近完成之際,又因王德威院士個人意猶未盡的思考與對此書的期許,加入最後一卷「情理之間」。此卷是有感於文化大革命的酷熱狂烈到新時代的內捲躺平,王院士認為「情理」被疏忽了,在這個無情與濫情充斥的現代,尚有理性之外的幽暗意識有待文人、知識分子發覺;即使王院士認為文學史是浩浩蕩蕩的,何來完整可言,仍希冀《中國近三百年文學史》一書更臻完善,達到「有情的歷史,有恥的文學」之目標。

講座與談人、國立中山大學中國文學系助理教授賴佩暄點出王院士編撰文學史的重點,即是從四個源自傳統文史議題的面向去看待文學史,從古典中轉化出新意,並且用共情的態度、批判的眼光進入歷史。此外,她指出王院士擅長使用「字源學」的方法論進入研究,文學史雖然針對的是歷史,但其重點仍在於文學與文字之上,並論及文學史需要不斷「重寫」的必要性。亦提醒大家從四卷的命名中發現關鍵,即末尾的「爭、交、變、間」,由此四字之端倪,可見王院士的史家情懷與詩心。

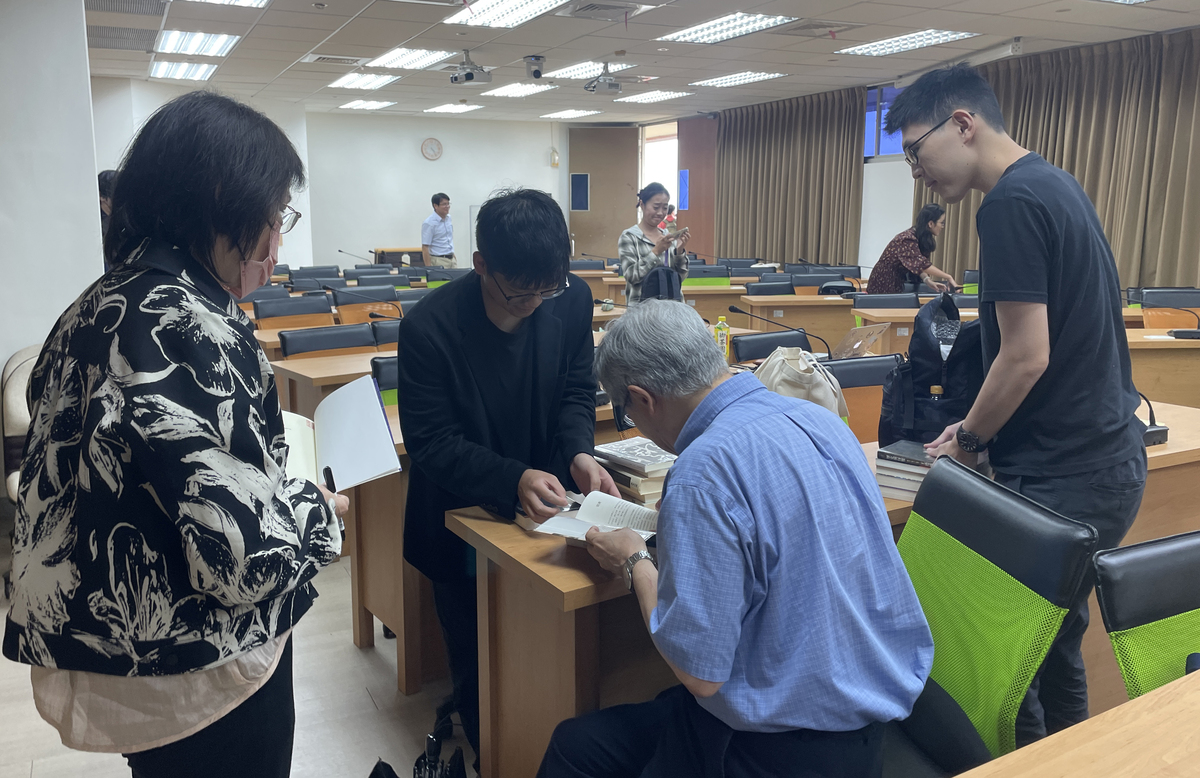

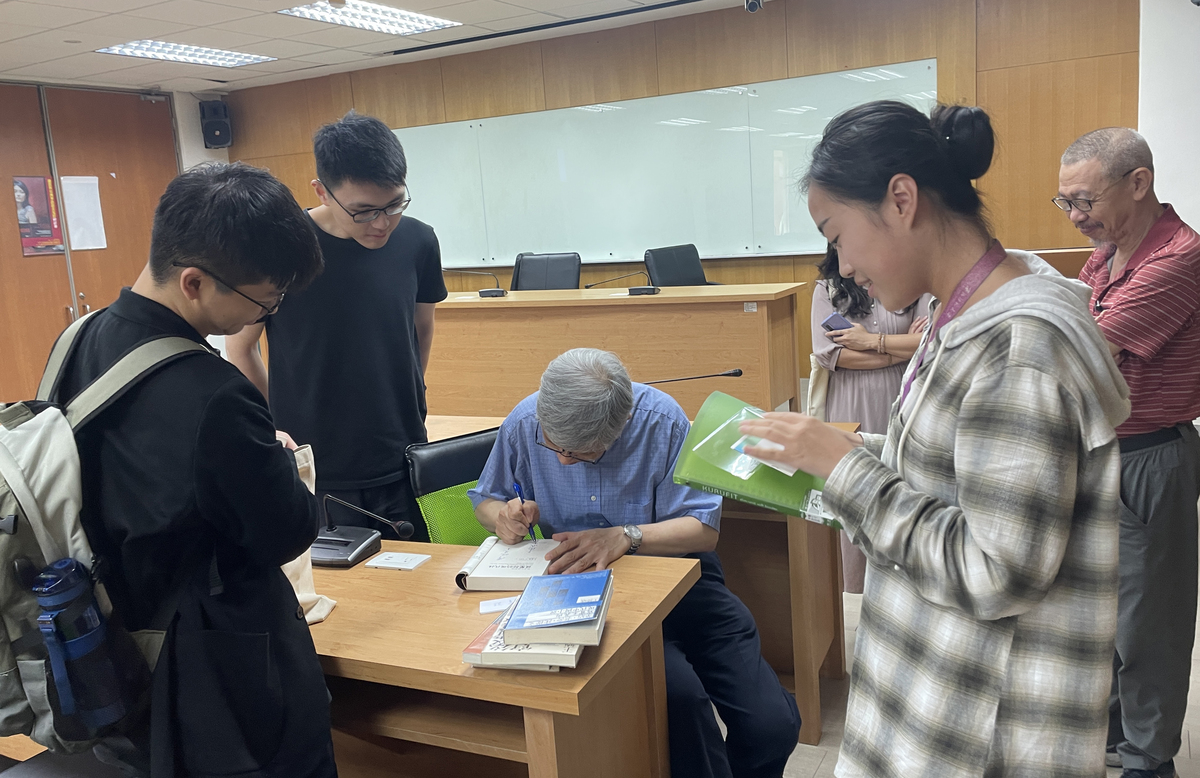

現場互動踴躍,與會者提出許多想法向王院士請益,問題相當多元,王院士也特別說明其言有恥之「恥」,是判斷力的召喚,是明辨是非的能力;主持人、中山中文系副教授羅景文提問,若運用「之中、之間」這樣彈性的字眼去形容,如此的開放性是否忽略了文學史中的建構問題,且開放性的結局是否變成沒有一個結論的論述?王院士則回應,對於文學史中歷史的裂變與皺摺,他都不希望落入極端二元化的論述,「如此為之,是做一個期待式的詮釋。」

最後,王德威院士也重申,《中國近三百年文學史》強調以「臺灣」為座標,是一種想像空間,作為一個歷史經驗、文明累積的過程,不再用散點式的詮釋方法,而是試圖好好地對待歷史與文學,用嚴謹的方式對待文學史,期待「近三百年」的關鍵詞可以打破「百年」的局限,打開更遼闊的視野,看見更多百年之外的事件,也期待此書的受眾皆為有情、有恥的讀者。

(公共事務組編修)

王德威院士並非首次進行文學史編撰工作,繼《哈佛新編中國現代文學史》之後,本次的編撰靈感源自梁啟超與錢穆先生對於近三百年學術史的對話,藉此擬想文學史論述的新方向,企圖從現今二十一世紀的角度回望十八世紀到當代的中國文學流變。他解釋為何要將時間訂為「近三百年」,是因「近三百年」是一個重要話題,也意味著歷史轉折的關鍵段落,更是時間不斷流變的指標,遂提出關於「近三百年」的方法學,尋找梁啟超與錢穆二人研究同一時代的學術史,卻呈現「同時之異世,並在之歧出」的結果,亦說明了歷史本是經時間不斷碰撞的結果,並非一言堂,而是有著奇妙的迴旋餘地。編撰文學史,就像是接著把歷史說下去,過程中有許多始料未及的逆轉,也有許多後見之明的新發現。

《中國近三百年文學史》本由三卷子題組織而成,分別為「古今之爭」、「文史之交」與「華夷之變」,在接近完成之際,又因王德威院士個人意猶未盡的思考與對此書的期許,加入最後一卷「情理之間」。此卷是有感於文化大革命的酷熱狂烈到新時代的內捲躺平,王院士認為「情理」被疏忽了,在這個無情與濫情充斥的現代,尚有理性之外的幽暗意識有待文人、知識分子發覺;即使王院士認為文學史是浩浩蕩蕩的,何來完整可言,仍希冀《中國近三百年文學史》一書更臻完善,達到「有情的歷史,有恥的文學」之目標。

講座與談人、國立中山大學中國文學系助理教授賴佩暄點出王院士編撰文學史的重點,即是從四個源自傳統文史議題的面向去看待文學史,從古典中轉化出新意,並且用共情的態度、批判的眼光進入歷史。此外,她指出王院士擅長使用「字源學」的方法論進入研究,文學史雖然針對的是歷史,但其重點仍在於文學與文字之上,並論及文學史需要不斷「重寫」的必要性。亦提醒大家從四卷的命名中發現關鍵,即末尾的「爭、交、變、間」,由此四字之端倪,可見王院士的史家情懷與詩心。

現場互動踴躍,與會者提出許多想法向王院士請益,問題相當多元,王院士也特別說明其言有恥之「恥」,是判斷力的召喚,是明辨是非的能力;主持人、中山中文系副教授羅景文提問,若運用「之中、之間」這樣彈性的字眼去形容,如此的開放性是否忽略了文學史中的建構問題,且開放性的結局是否變成沒有一個結論的論述?王院士則回應,對於文學史中歷史的裂變與皺摺,他都不希望落入極端二元化的論述,「如此為之,是做一個期待式的詮釋。」

最後,王德威院士也重申,《中國近三百年文學史》強調以「臺灣」為座標,是一種想像空間,作為一個歷史經驗、文明累積的過程,不再用散點式的詮釋方法,而是試圖好好地對待歷史與文學,用嚴謹的方式對待文學史,期待「近三百年」的關鍵詞可以打破「百年」的局限,打開更遼闊的視野,看見更多百年之外的事件,也期待此書的受眾皆為有情、有恥的讀者。

(公共事務組編修)